薬食同次元

足元の自然を見つめて~木祖村自然同好会~

寒波の影響で厳しい寒さの日々が続いています。しかし空気が澄み、日の光は明るさを増し、少しずつ春が近づいていることを感じます。

間もなくふきのとうが芽を出し、福寿草が咲く季節が訪れると思います。その時を楽しみに寒さをしのいで過ごしていきたいと思います。

木祖村自然同好会

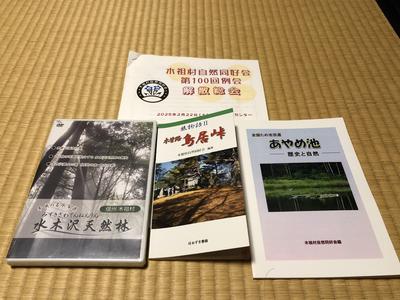

さて、先日、木祖村自然同好会の第100回例会に出席させていただきました。この会は、解散総会でもありました。

木祖村自然同好会は、今から約30年前の平成6年に木祖村で発足しました。木祖村の自然を観察する会として始まり、初代会長の澤頭修自先生、初代顧問の伊藤正美先生の下、有志の役員と会員の方々が集まり、村内のこだまの森付近で鳥や動物の足跡の観察、鳥居峠の自然観察、あやめ池公園の環境整備、水木沢天然林の観察とキノコ狩りなど、様々な活動を実施されてきました。

私も鳥居峠の自然観察会に参加したときのことを懐かしく思い出します。ニリンソウが咲いていた記憶がありますので、5月の頃だったのではないかと思います。母に誘われ一緒に参加し、晴れた良い天気の日に鳥居峠をハイキングしながら、様々な山野草の名前を教えていただいたり、鳥の鳴き声を聞いたりしました。山野草や動物のことに詳しい村の方々が参加されていました。村の人が先生で、参加している人も村内や近隣の人たちで、和気あいあいとして、とても楽しかったことを覚えています。

また、新年の集いに参加したこともありました。澤頭先生の奥様をはじめ、会員の方々が腕によりをかけて、木曽のお祝い事には欠かせない「大平(おおびら)」という煮込み料理を作り、ふるまってくださいました。また、同じく郷土料理である「とうじそば」もいただきました。笑顔にあふれ、温かく、楽しい会であったことを思い出します。

このように楽しい会でしたが、コロナ禍の影響で活動を一旦休止し、その後、役員や会員の方々の高齢化、後継者の不足などにより、このたび解散が決まったということです。とても残念に思います。解散総会やその後の懇親会では、会員の皆様から「色々なところへ連れて行ってもらって楽しかった」「村内でも自分だけでは行けないような場所へ連れて行ってもらった」「知らなかった草花や動物のことを知ることができて楽しかった」「それでももう遠くに歩くことはできないから、仕方ないね」などのお声が聞かれました。30名の会員が集い、30年の活動を振り返り、惜しみながらも、やはり和気あいあいと明るく楽しい時間でした。

木祖村を記録して

木祖村には、鳥居峠、水木沢天然林、あやめ池、と豊かな自然に恵まれた美しい場所があちらこちらにあります。木祖村自然同好会では、これらの場所や、村内に生息する植物・動物について、文章や写真で記録し、会報「りんどう」を発行され、書籍やDVDも編纂・発行されています。これらを拝読、拝見すると木祖村のことがよく分かり、作成した方々の村への深い親しみや、郷土への愛情が伝わってきます。多くの資料の中で、木祖村のことを示す文章をご紹介させていただきたいと思います。

■「木曽路 鳥居峠」より 木祖村自然同好会 編著

木祖村

木曽川の「源流の村・木祖村」は、明治22年5月、今までの小木曽村・菅村・薮原村の3村が再合併して木祖村になりました。木祖村という村名は、木曽の「祖」ということであります。木曽川の源流の村というゆえんでもあります。

薮原は江戸時代、中山道69次の宿場として栄えました。鳥居峠をひかえた宿場としてだけでなく、飛騨への追分の宿場でもあったので、行き交う旅人で大いに賑わったわけです。お六櫛の産地として知られ、最盛期には宿内のおよそ60パーセントの人が櫛に関係する職業についていたほどで、旅人の土産物はもとより、全国に販路を広げておりました。

村は、御嶽・駒ヶ岳につぐ木曽谷の第三峰である鉢盛山(2446m)を中心にして1500メートル前後の山々に囲まれ、中央に鉢盛山を源とした木曽川が流れております。集落は、標高およそ900メートルの高地にある高原の村で、人口は約3677人(平成14年3月)です。

鳥居峠をはじめ水木沢天然林、あやめ池など豊かな自然に恵まれており、「薮原高原スキー場」や「こだまの森」など自然志向のレクリエーション施設も整っています。近年は涼しい気候を利用した高原野菜作りが盛んで、とくに白菜は「おんたけ白菜」として知られております。

平成8年8月には味噌川ダムが竣工し、味噌川源流の水6100万立方メートルの貯水が可能となりました。これは諏訪湖とほぼ同じ水量です。近くにダムについて学習できるし移設、「ふれあい館」もあります。

そのほか、村の歴史やお六櫛などについて学習できる施設として「木祖村郷土館」(村民センター北)「宮川資料館」(薮原宿内)「野中資料館」(菅)などがあります。

また、毎年7月8・9日は、街道時代から伝承されている薮原祭り(薮原神社祭)が盛大に行われております。

「足元の自然を見つめよう」

総会のご挨拶で、現会長の久保畠権賢一さんより、「木祖村自然同好会は、足元の自然を見つめよう、をテーマに活動してきました」とのお話がありました。「たんぽぽが咲いた、すみれが咲いた、鳥の鳴き声がした、という何気ないことを見つめ、そして学んでいこう」と考え活動されてきたということです。

足元の自然を見つめよう、はとても大切なことと思います。自然の恵みが豊かな木祖村にいても、毎日の忙しさに追われて、身の回りを見ていないことが往々にしてあります。また、今では村内で育った子ども達からも、虫が怖い、遊びはゲーム、土でよごれるのは嫌だ、という声を聞きます。しかし、四季の巡る中で、草木が芽を出し、花を咲かせ、紅葉していく様、虫や動物たちの鳴き声、足跡や、時には実際の姿を見たり、聞いたり、触れたりしながら暮らすことはとても豊かなことだと思います。自然の理を知ることにもつながります。自然から学ぶことは本当に沢山あります。

今からそう遠くない時代には、野山や川、田畑で遊ぶことが当たり前でした。大人になっても、その頃の心を持った地域の方々が集まり、自然の観察、環境整備を通して、学ぶ機会を与えていただいていたのが、木祖村自然同好会であったと思います。本当の豊かさとは何かを教えていただいたのだと思います。役員や会員の皆様より、少し下の世代の私たちが、その精神を未来へ継承していかなくてはならないと感じました。足元の身近な自然を見つめ大切に思う心は、生薬を用いて薬づくりを行う弊社にも欠かすことはできません。またその心が、郷土を大切にする気持ちを醸成し、地域の維持発展にもつながると思います。これまで同好会の活動に参加させていただき、運営に携わられた多くの村の方々へ心から感謝申し上げます。私たちも微力ながら、木祖村の自然の恵みの素晴らしさを次世代につなぐために取り組んでいきたいと思います。